織部焼は、桃山時代(1605年頃)岐阜県で始まり、1615年~1624年頃まで、主に美濃地方で生産された陶器。

美濃焼の一種ですが、志野焼の後に造られました。

美濃焼、志野焼、織部焼は岐阜県の焼き物です。

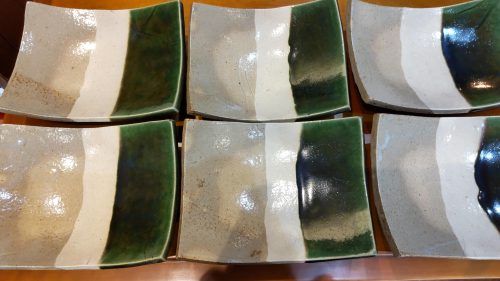

美濃出身の武人で千利休の弟子でもある茶人の古田織部(ふるたおりべ)の指導で創始された陶器で、歪な形、派手な文様、味わい深い暗緑色といった斬新なスタイルが特徴的です。

織部焼はない?

元和末年から寛永初めにかけて、織部焼は徐々に姿を消していきました。

このため、織部焼としての製品は、実質的にはこの時期以降存在しなくなったと言えます。

一般的に織部焼とはどんな焼き物を指すのか

一般的には、緑の釉薬(織部釉)を使った陶器のことを広く織部焼と呼んでいます。

歴史的な意味での織部焼は既に存在しないと考えられているので、

現在「織部焼」として知られるものは、過去の伝統を踏まえた現代の陶芸作品のことを指します。

リンク

現代の織部焼

現代の解釈: 現在「織部焼」と呼ばれるものは、歴史的な織部焼のスタイルや技法を受け継いだ現代の陶芸作品を指すことがあります。

これらは伝統的な技術を基にしつつも、新しいデザインや技法が取り入れられています。

陶芸家による再解釈: 現代の陶芸家たちは、古田織部が提唱した美意識や独特な形状を模倣または再解釈し、新たな作品を創造しています。

これにより、「織部焼」という名称が現代にも残っていますが、それは歴史的なものとは異なる新しい形態です。

リンク

コメント